ROT-FRONT- Kulture Klash in Kirgisistan

Fremder als hier kann die Fremde kaum sein.

Die Berge sind gesäumt von den weißen Zelten der Nomaden.

Man trägt bestickte Filzhüte und trinkt vergorene Stutenmilch.

Rugby wird hier noch auf dem Pferd gespielt, mit einer toten Ziege als Ball.

Außer ein paar vergilbten Modern-Talking-CDs auf dem Bazar erinnert hier absolut gar nichts an Deutschland.

Und trotzdem stehen wir nun irgendwo im kirgisischen Nirgendwo, in einem Dorf namens Rot-Front, und halten Ausschau nach dem schnurrbärtigen Heinrich.

Aber von Anfang.

Aber von Anfang.

Einige Jahre zuvor bleibe ich an einer TV-Doku hängen. Der hagere Pfarrer mit dem Schnurrbart predigt vor einer Reihe blond-gezopfter Mädchen, die aussehen, als w ären sie dem letzten Jahrhundert entsprungen.

Doch die Bilder sind aus dem Hier und Jetzt.

Oder eher: Aus dem Fern und Jetzt.

Kurz vor der chinesischen Grenze liegt Rot-Front, das einzige deutsche Dorf in Zentralasien. Eine Gruppe glaubensverfolgter Mennoniten hat sich dort vor gut 100 Jahren eine neue Heimat gebaut. Hier, fern von den Versuchungen der modernen Welt, leben sie auch noch heute.

Jahre später zieht es mich selbst nach Kirgisistan. Meine gute Freundin Anne und ich wollen hier auf keinen Fall vergorene Stutenmilch trinken und auf jeden Fall Rot-Front besuchen. Doch es gibt ein Problem: Der Taxifahrer weigert sich, uns gehen zu lassen.

Grundsätzlich sind die Fahrer hier recht entspannt. Von den verschneiten Gebirgspässen quietscht alles hinunter, was nicht bei drei auf dem Schrottplatz war.

Nur bei zwei Dingen hört für einen kirgisischen Taxifahrer der Spaß auf:

Wenn man versucht, sich anzuschnallen (eine Beleidigung für den Fahrer!), und wenn sich zwei Mädels mitten in der kirgisischen Pampa aussetzen lassen wollen.

Wir stehen jetzt direkt vor dem Ortsschild von Rot-Front.

Dahinter zwei Straßenzüge mit schiefen Bauernhäusern.

Dahinter das Tian Shan-Gebirge.

Dahinter wahrscheinlich das Ende der Welt.

Vehement schüttelt der Taxifahrer den Kopf. Vehement deuten wir auf den Kofferraum.

Bis der Taxifahrer endlich unsere Rucksäcke freilässt und kopfschüttelnd zurück in die Zivilisation tuckert.

Voll des Urvertrauens, dass unsere Landsleute uns einen herzlichen Empfang bereiten werden, spazieren wir ins Dorf hinein.

Die Straße heißt „Freundschaft“. Wenn das mal kein gutes Omen ist!

Wir treffen einen Esel, eine Kuh, ein paar kichernde kirgisische Schulmädchen.

Da! Am Straßenrand parkt ein deutscher Lastwagen! „Köhlerei aus Jatznick. Holzkohle Meck.-Vorp.“. Aus dem Garten winkt ein verwunderter Kirgise.

Unser Urvertrauen gerät gerade etwas ins Wanken, da entdecke ich ihn in einer Einfahrt.

„Der Schnurrbart! Das ist der Pfarrer aus der Doku!“

Freudestrahlend laufen wir ihm entgegen. „Guten Taaag!“

Seine durchdringenden Augen mustern uns misstrauisch.

„Wir haben Sie im Fernsehen gesehen!“.

„Das war mein Bruder Heinrrrich.“

„Ach so. Ähm. Jaaaaa. Also. Wir waren sowieso grade in der Gegend, und dann dachten wir, wir schauen mal vorbei.“

„Wir machten schlechte Erfahrrrungen mit Besuchern.“

„Und wo sind die anderen Deutschen?“

„Fast alle zurrrick in Däitschland.“

Danach will uns Herr Hamm gar nicht länger aufhalten.

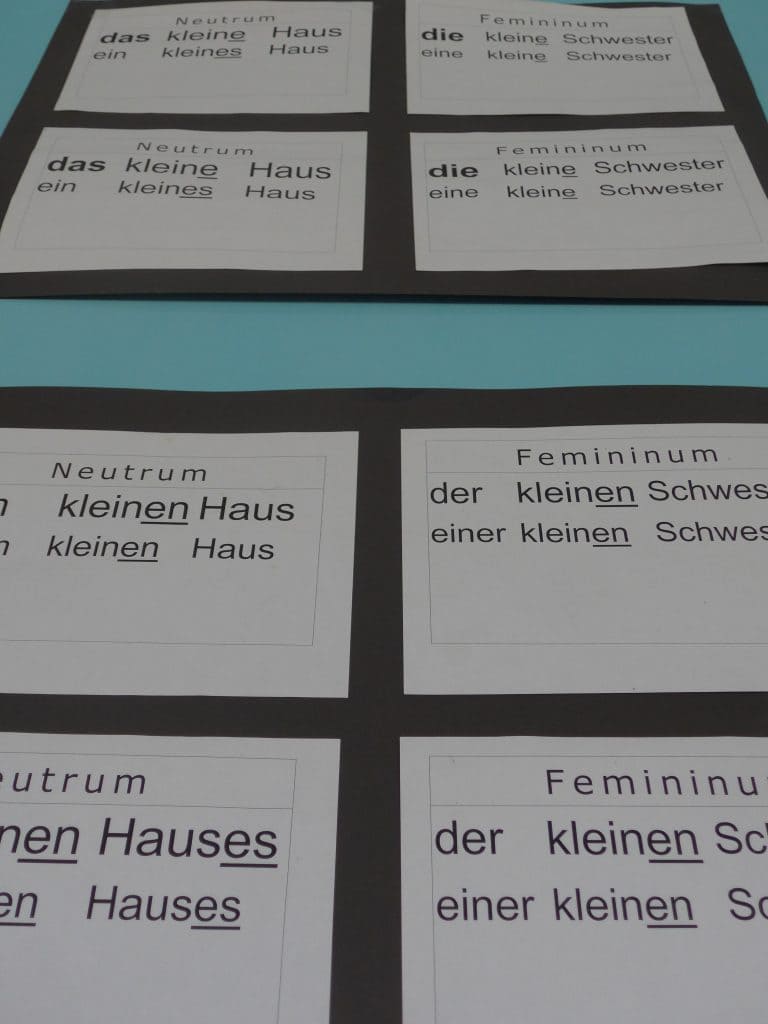

„Besuchen Sie die Schule neben dem Bethaus, dort gibt es ein Däitsches Schulzimmer“.

Wenig später stehen wir brav in einer Zweierreihe im leeren Klassenzimmer.

Von der Wand grinst uns Angela Merkel entgegen… und vom Lehrerpult Gulia, eine fröhliche Kirgisin. Sie ist hier Deutschlehrerin und die Frau des Rektors.

Stolz zeigt sie uns die Dichtkünste ihrer Schüler.

„In der Wanne steht die Pfanne.

Auf der Pfanne steht die Kanne.

In der Kanne ist frische Sanne“.

Deutsche Kinder wie Albert und Alfred lernen hier zusammen mit den kirgisischen Schülern, unterstützt von der deutschen Regierung. „Diese Däitschen“, schüttelt Gulia den Kopf. „Keine Freundschaft für Gäste. Mädchen, ihr bleibt heute Nacht bei Gulia. Und jetzt trinken wir Tee.“

Und so bleiben wir in dieser Nacht bei Gulia.

Erstens haben wir sie sofort ins Herz geschlossen, und zweitens haben wir heute keine Kraft mehr, uns einem weiteren kirgisischen Sturschädel zu widersetzen.

Vorbei am irritierten Herrn Hamm führt uns Gulia in den Tante Emma-Laden. Wir wollen uns mit etwas Süßem für die Einladung bedanken. „Kuchen oder Kekse?“, fragen wir.

Gulia deutet auf einen großen Ring Fleischwurst. „Oder Wurst?“

„Nein“, lachen wir. „Zum Tee! Kuchen?“

„Oder Wurst?“, fragt Gulia.

Und so sitzen wir wenig später bei einem Ring Wurst und Tee an Gulias Küchentisch. Wo hier Deutsche wohnen und wo Kirgisen, lässt sich schnell erkennen. Die einen haben akkurat gestutzte Rasen, die anderen TV-Antennen.

„Nix Fernsehen bei den Däitschen“, erklärt Gulia. „nix Internet, nix Liebe vor der Ehe… und wenn Ehe, dann nur mit den Däitschen.“

Deutsche und Kirgisen haben hier wohl wenig gemeinsam.

Bis auf die Liebe zur Wurst vielleicht.

Abends schleppt Gulia ihren Rektor auf einen Geburtstag. Doch sie hat eine Babysitterin für uns organisiert: Ihre Tochter Saltanat. Sie ist genauso alt wie wir, und spricht genauso gut Englisch, wie wir Kirgisisch. Einige Minuten lächeln wir uns hilflos an. Dann legt Saltanat eine DVD ein. „Wedding! Friend!“, strahlt sie, und wir nicken dankbar.

Was wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen: Der Hochzeitsfilm ist vier quälende Stunden lang. Lächelnd versuchen wir, nicht beim Gähnen unterdrücken zu implodieren, während jeder der 300 Gäste mit einer Rede sein Geschenk überreicht („Ich dachte, in dieser Truhe könnt Ihr vielleicht eure anderen 37 Truhen verstauen“). Danach werden zu den exotischen Klängen kirgisischer Volksmusik allmählich die Tanzfläche und die Gäste voll. Bis die Stimmung schließlich eskaliert… bei dem Lied, das auch die entferntesten Kulturen vereint: „Brother Louie, Louie, Louie!“, kreischen uns Modern Talking entgegen.

Mit dem Ohrwurm des Todes schlummern wir in dieser Nacht ein, und am nächsten Morgen erwartet uns eine Überraschung: Eine von Gulias deutschen Schülerinnen will uns über den Friedhof führen. Die meisten Deutschen findet man in Rot-Front nämlich unter der Erde.

Fröhlich hüpft das blond-gezopfte Mädchen durch die Grabsteine. „Ich bin daheim. Kommst du auch?“, mahnt eine Inschrift.

Ein Zuhause am Ende der Welt.

„Was macht ihr Kinder denn hier abends so?“, fragen wir.

„Lieder singen. Geschichten erzählen. Und manchmal…“ flüstert sie, und blickt sich verstohlen um „machen wir eine Mutprobe auf dem Friedhof. Weil die Jungen sagen, wir Mädchen haben Angst hier. Aber ich habe keine Angst!“.

Wir sind erleichtert. Irgendwie sind es ja doch ganz normale Kinder.

Und immerhin werden sie wohl nie erfahren, wer oder was Modern Talking ist.